~救命救急講習に参加して~

10月21日に支援員揃って救命救急の講習に参加してきました。

三観広域行政組合消防署の2名の講師の方から、

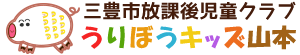

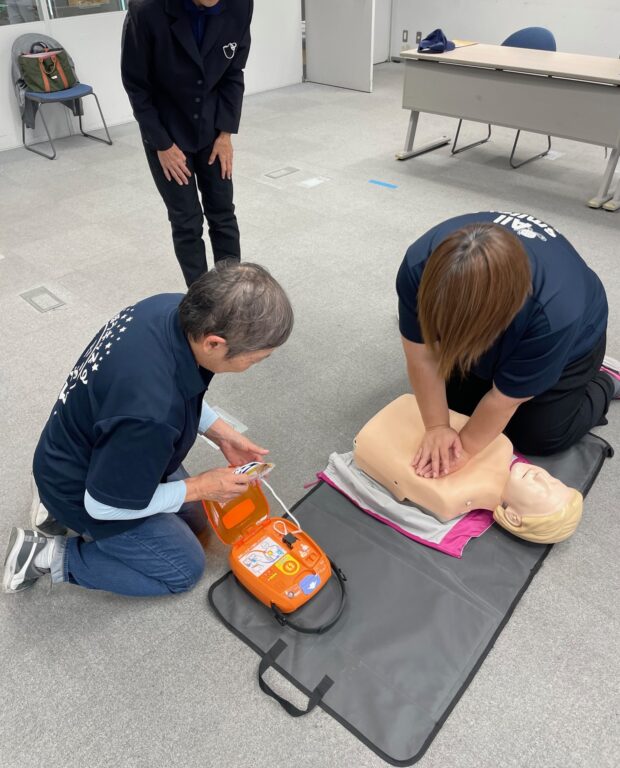

AEDの使い方や胸骨圧迫、人工呼吸など 細かなところまで丁寧に指導していただきました。

今回の講習は、机上での講和だけでなく実際に心肺停止した人が目の前にいることを想定しての実践的なものでした。

①倒れた人を発見し役割を指示し、最初に胸骨圧迫をする人

②AEDを持ってくる人

③119番通報し、救急隊に状況を報告する人 の3人のグループに分かれて実践してみました。

実際にやってみると・・・・・

周りの安全確認を忘れたり、周りの人への指示の仕方が不十分だったり、

胸骨を圧迫する位置や力の入れ具合がわからなかったり、AEDの電極パッドがなかなか剥がれなかったり、貼る位置を迷ったり・・・などと焦って戸惑うことがたくさんありました。その度に講師の方から、わかりやすい言葉で指導していただきました。

講師の方のお話では、心臓か停止するとわずか数分で脳に回復困難な損傷を受けるので、救急隊が来るまでの応急処置がとても大事だということ。

「救急車を呼んでください。」ではなくて、呼ぶ人が慌てて電話番号を間違わないために「119番通報してください。」と言うこと。

胸骨圧迫は一時も休まず続けること。(胸部圧迫を数分続けると支援員たちは、息が上がり汗だくでした(;’∀’))

これまでなんとなく受講してきた救命救急の講習ですが、

心肺蘇生は止まった心臓の代わりに全身に血液を送るためにするということ。AEDは心臓の動きを正常に戻すために使用するということ。

何のためにするのかがわかると、順番を間違うことなく優先順位をつけて素早く動くことができました。

万が一、学童で子どもが心肺停止になってしまった時に、迅速冷静に的確な対応できるようになるためには、今回のような「実際にやってみる!」という講習がたいへんためになりました。

講習を通して、「命の尊さ」ということも考えさせられました。

学童の子どもたちは、保護者の皆様からお預かりしている大切な命です。

私たち支援員は、いつも「たくさんの命と共にいる」ことを胸にきざみ、

責任をもって保育にあたっていかなければいけないことを改めて痛感した一日でした。

子どもが万一のどになにか詰まらせたときの対処法について、支援員は全員わがことのように必死で対処法を学びました。

これからも、私たち山本学童の支援員は保護者の皆様が”安心して子ども託せる学童”であるよう頑張ります!

。

、